ご社宝めぐり

東京の神社の大切な「ご社宝」をご紹介しています。

-

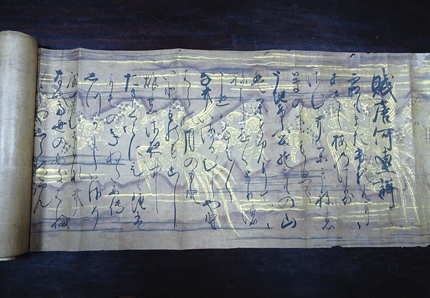

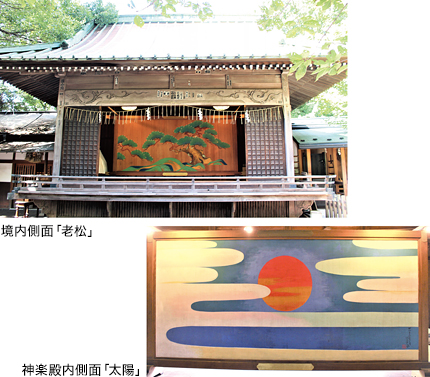

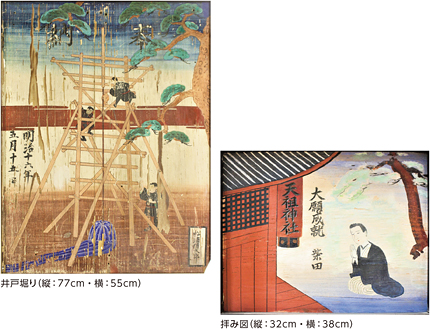

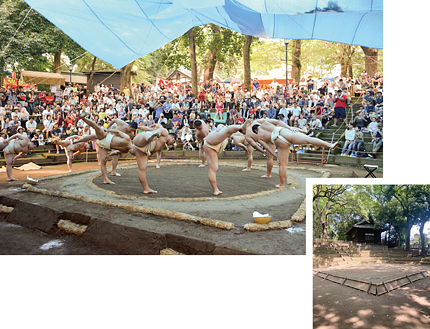

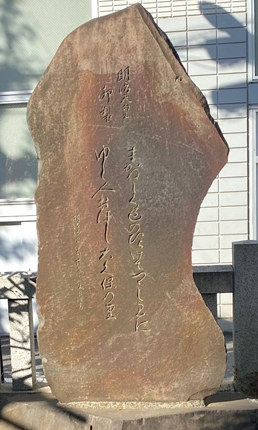

文京区湯島天満宮明治7年、湯島神社開帳の際に奉納された扁額。河鍋暁斎(かわなべきょうさい)筆。『日本書紀』に登場する「野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)」の力のこもった…江戸川区浅間神社今からおよそ550年前の室町時代に、後花園天皇(第102代)がお書きになったと伝えられる巻き物。江戸川区教育委員会・郷土資料室の文化財調査で発見された。 巻き物は厚地の和紙で幅約30センチ、長さ約2メートル。桜の花びらを散ら…島嶼・大島吉谷神社吉谷神社の境外末社である薬師堂内から昭和32年に三十余の仏像が発見された。このうち観世音菩薩立像、地蔵菩薩立像、四天王立像、兜跋(とばつ)毘沙門天立像の七躯は平安時代後期の作とされ東京都の重要文化財に指定された。いずれも檜一木造…豊島区髙田總鎭守氷川神社神田川に架かる面影橋を渡る道は旧鎌倉街道であり、江戸時代の絵図と現在も大きな違いはない。街道沿いの神社正面にあたる東側の石造鳥居は江戸時代、御府内である高田四つ谷町に下屋敷のあった鳥羽藩主稲垣摂津守の奉納によるもので、右柱には『…葛飾区青砥神社子供の正月行事に使われていた船。青戸では大正の始めまで伝承されていた。 まず、村の当番の世話役達が水神さまをまつる船を作り、船の左右には穴をあけ御幣をたてて、真ん中に…品川区天祖神社(蛇窪神社)天祖神社は古くは蛇窪(へびくぼ)と呼ばれた地に鎌倉末期に創建されたと伝わる。 その頃、社殿の近くにあった清水の湧き出る洗い場に白蛇が住んでいたが、時代が経つにつれ洗い場がなくなってしまい、白蛇もどこかへ移ってしまった。ある時…大田区雪ヶ谷八幡神社日本の高度経済成長期の流行語「巨人・大鵬・卵焼き」。その大鵬関がまだ納谷と呼ばれていた序二段の頃より当社によく足を運び、境内で氏子の子供達に相撲の稽古をつけていた。以来、当神社節分祭には年男として毎年参加し続け、そして異例の出世…目黒区上目黒氷川神社歌川広重の絵でも有名な「目黒元富士」は、明治11年に上目黒一丁目の目切坂上から現在の上目黒氷川神社境内へ末社として移された。 山頂の浅間神社の石祠や石碑とともに、令和…日野市八坂神社記録には、元禄14年(1701)に、牛頭天王社(現・八坂神社)の境内に末社が建てられ、江ノ島より弁財天を勧請、弁財天像一尊が寄附された、とある。 また、青面金剛像は疫病除けとして庚申信仰の本尊とされたもので、元文5年(174…板橋区ときわ台天祖神社昭和28年に落成した神楽殿の鏡板は、その4年後の昭和32年に地元在住の日本画家・西澤笛畝(にしざわてきほ)(1889-1965)によって境内側面に「老松」が、神楽殿内側面に「太陽」がそれぞれ制作され、氏神様への報謝として奉納され…渋谷区北谷稲荷神社神社表参道の階段を上がった右手にある「治水記念碑」は、大正9年9月30日に起きた台風による風水被害を伝えるものである。 旧岸和田藩岡部家下屋敷にあった「岡部が池」(現・国立代々木競技場駐車場付近、明治以降は陸軍練兵場の溜池と…板橋区西台天祖神社西台天祖神社では、板橋区の文化財として登録されている絵馬25点と扁額15点を所蔵する。絵馬の多くは「拝み図」で、崇敬者が祈願成就を祈念して奉納したものと考えられる。 「拝み図」以外にも、歌舞伎演目などの一場面を描いた「物語図…世田谷区世田谷八幡宮同社の土俵は正面の鳥居をくぐり右手の弁天池から一段上に上がった高台にある。 由緒によれば、平安時代の寛治5年(1091年)、源義家が奥州からの帰途、この世田谷の地にて豪雨に遭い、先に進めず天気快復を待つため10日余り滞在を余…新宿区十二社(じゅうにそう)熊野神社江戸中期、享保12年(1727)に奉納された。熊野神社の末社・大鳥神社の社殿に向かって右側に阿形(あぎょう)(頭部に角を持たない獅子)、左側に吽形(うんぎょう)(頭部に一…目黒区中目黒八幡神社末社三峰神社へ向かう参道の途中にある手水鉢には「文政十丁亥歳九月十八日」と奉献日が刻まれている。文政十年は江戸時代の1827年。幾度かの火災で古い資料が焼失しているため、神社の創建や由来などに不明な点が多いが、この手水鉢や『新編…日の出町幸神(さちかみ)神社幸神神社参道入り口鳥居横のシダレアカシデは、八百余年の樹齢とも伝承される古木である。昭和17年7月、国の天然記念物に指定された。 シダレアカシデは、カバノキ科クマシデ属のアカシデの希少な変種。枝が枝垂れるアカシデなので、その…品川区荏原神社下に在る天水桶に雨水が落ちるようになっており、拝殿の左右から勇壮な龍が睨みをきかせ、下から見上げる人に迫ってくるような迫力がある。 最初にいつ作られたかは不明だが、御祭神にちなんだもので、分かる範囲では三代目の龍。平成21年…杉並区氷川神社気象神社は、昭和19年(1944)4月、大日本帝国陸軍の陸軍気象部(杉並区)の構内に造営された。御祭神は、八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)。軍にとって気象条件は戦略を講じるのに大事な要素であり、科学的根拠に基づいた予報が…新宿区皆中稲荷(かいちゅういなり)神社明治天皇御製まがねしく道のひらけてつつじ見に右の御製を謹刻した碑で、明治神宮・甘露寺受長宮司の書。鳥居近…

ゆく人おほし大久保の里中野区氷川神社表参道の石段を上った右手、手水舎の脇にあり、いずれも幕末の安政6年(1859)に建てられたもの。 写真左側の敷石供養塔は慈眼寺の僧・覚順が八十三歳の時に補修をしたと刻まれている。覚順は氷川神社の別当職を兼ねており、村人から生…中央区鐵砲洲稲荷神社力石は、かつて若者たちが力試しや力比べで持ち上げていたもので、神社境内など人が集まるところに置かれていた。 社殿向かって右側の力石2個は、長らく境内の木の下に埋められていたもので、昭和20年頃発見され、神社にて保存することと…小金井市小金井神社同社本殿は、宝暦年間(1751~1764)の造営と伝えられ、本殿内のご神像は、宝暦元年の彫刻とされる。小金井市内現存最古の神社建築と推定されている。 一間社入母屋造の社殿で向拝軒に唐破風が付いており、屋根はこけら葺きである。…中央区濱町神社 境内社濱町神社本殿の前方に西面して鎮座する境内社。陶器・陶芸の神として埴安大神、加藤四郎左衛門景正命、加藤民吉命の三柱が祀られている。 御祭神の加藤四郎左衛門景正命は鎌倉時代の陶工で瀬戸焼の祖とされ「陶祖」、加藤民吉命は江戸時代の…大田区羽田神社明治元年、羽田の富士講・木花(このはな)講により、富士山を模して築かれ、羽田富士として信仰されている。現在、羽田青年連合会が清掃等の維持管理を担当している。 登山道が設けられており、山頂には浅間神社が祀られ、山中には富士講の…