ご社宝めぐり

東京の神社の大切な「ご社宝」をご紹介しています。

-

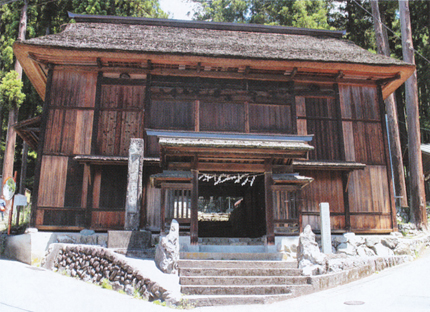

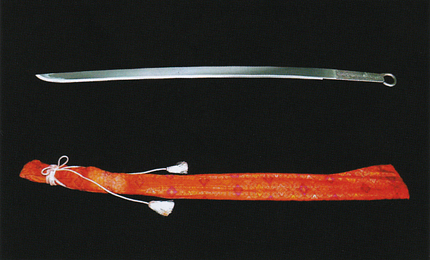

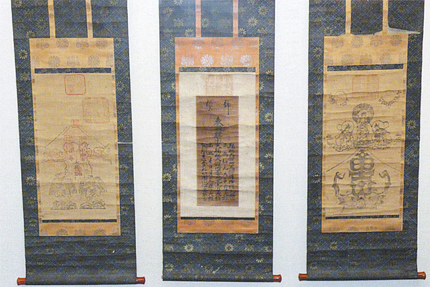

中央区住吉神社住吉神社の水盤舎は明治2年(1869)に建てられ、参拝者が手を清めるための水盤を置いた欅材(けやきざい)の切妻(きりづま)造、瓦葺きの建物である。明治44年(1911)に…千代田区平河天満宮嘉永5年(1852)の菅原道真公の九百五十年祭にあたり、浄瑠璃(じょうるり)常磐津節(ときわづぶし)の岸沢右和左(きしざわうわさ)の麹町の門弟達によって奉納された石造物の一つである。鳥居を入り左側の平河稲荷神社参道の分岐点に置か…奥多摩町熊野神社熊野神社の舞台は、境内へ至る参道石段を跨ぐように建てられ、神社の門としての役割も果たしている。多摩地方に現存する農村舞台の中で最も完備した形式を備えた貴重なものである。 …足立区氷川神社この弁天像は供養庚申塔として元禄2年(1689)に造立されたもので、右手に剣を握り、左手に宝珠を持った弁財天の坐像を主尊として陽刻(ようこく)しており、10名の造立者の名が刻まれている。 塔の上部には日月、左右には雌雄の鶏、…墨田区高木神社【第六天】山玉向島講社はかつて向島地域にあって、江戸時代後期に成立した富士講の一つである。この碑はその山玉向島講社の人々により明治31年(1898)9月に建立され、大正期には講員が100名以上であったと推定されている。 本碑には、正面…新宿区須賀神社【天王様】三十六歌仙は、平安時代中期の公卿・藤原公任が、過去及び同時代の優れた歌人36名を選定したもので、万葉歌人から柿本人麿・山部赤人・大伴家持の3名が、平安時代前期の「古今和歌集」「後撰和歌集」等から紀貫之・在原業平・小野小町ら33名…葛飾区冨士神社この絵馬は、当時の「丸か講」(富士講)の「お焚き上げ」の行事を具象的に現しており、当時の富士信仰の様相を窺うことができる。左半面に富士塚、右半面に拝殿が描かれ、拝殿でお焚…八王子市子安神社この湧水は古くから「明神様の泉」として親しまれ、生活に利用されてきた。かつては池から流れ出た水が田を潤し、撚糸(ねんし)業を営む家ではこの水の流れを利用して水車を回していた。神社内の川戸と呼ばれる水場は、現在も農家が野菜を洗うな…檜原村大嶽神社源兵衛は深く大嶽神社を信仰し、自分の力試しにと500貫もある大石を担ぎ上げて大嶽神社に奉納した。この石は女子供でも押せば動くので「鬼源兵衛のゆるぎ石」と呼ばれている。 鬼源兵衛は玉川上水通水工事に怪力の持ち主として白羽の矢が…品川区旗岡八幡神社この絵馬は元治元年(1864)中延村の野村吉治郎翁により奉納されたもの。今にも額からぬけ出るような馬の迫力と、小さな体で一所懸命手綱を引く猿の姿が生き生きと描かれており、その構図は当神社に崇敬の念の篤かった十四代将軍徳川家茂公の…文京区根津神社根津神社境内で毎年開催している「つつじまつり」は、平成31年第50回の節目を迎えました。行事としての歴史は50年ですが、そもそもの根津のツツジの由来は350年ほど前まで遡ります。 当神社の境内は宝永3年(1706)現社殿等7…東村山市諏訪神社社殿の奥に納められている本殿は間口が106センチ、棟高253センチ、一間社流れ見世棚造です。屋根は板葺で、厚板を二枚重ねに葺いた錣葺(しころぶき)という多摩地域では珍しいものです。記録等は残っていませんが、様式から江戸時代初期(…世田谷区北澤八幡神社【北澤八幡宮】全長は69.8センチ。茎(なかご)に「韴霊(ふつのみたま)大刀模造明治四五年二月日」と「帝室技芸員菅原包則(かねのり)八十三歳作」の銘文が彫られている。これは明治7年に石上神宮の禁足地から出土されたものの複製で、大正3年におこな…京都大豊神社末社大国社京都市左京区鹿ヶ谷宮ノ前町鎮座の大豊神社では、少彦名命・応神天皇・菅原道真公を奉祀している。社伝によると、仁和3年(887)、宇多天皇の病気平癒のため尚侍(しょうじ)・藤原淑子(ふじわらのよしこ)が勅命を奉じた勅願所であり、朝野…港区氷川神社【赤坂氷川神社】当社の狛大は、延宝3年(1675)6月建立の銘があり、都内の神社に現存する石造狛大では最も古い(都内最古は目黒不動尊で承応3年〈1654〉銘)。現在地に移転される前に奉納されたものと思われる。左右とも頭頂部に窪みがあり、角や宝珠…瑞穂町加藤神社御祭神である加藤丹後守景忠は甲斐武田氏の家臣であったが、武田氏が滅亡した天正10年(1582)に逃れてきたこの地で果てた。村民はその死を悼み直径11メートル、高さ1.5メートルの塚を築いて葬った。 塚の上には周囲約8メートル…府中市大國魂神社 御旅所府中高札場は大國魂神社の御旅所にあり、かつての府中宿の中心地に位置します。高札場とは、江戸時代に幕府の政策や禁令などを掲示した施設で、村や宿場の中心地に設けられました。府中高札場は往来の多い宿場にあったため、他の村よりも多くの高…大田区六郷神社この狛犬は貞享2年(1685)に六郷中町の有志が願主となり、二世安楽を祈って奉納されたもの。区内に現存する最古の狛犬で、都内全体としても神社の狛大としては2番目に古く、石工は三右衛門。昔は社殿前にあったが、現在は社務所前庭に置か…奥多摩町奥氷川神社御神木であるこの木の幹は根元から3メートルあたりで3本に分岐し、おのおの直立している姿から三本スギと呼ばれている。目通り幹囲7.5メートル、高さは50メートルで、東京都内で最も背の高い木といわれる。樹齢は700年、鎌倉時代に植え…文京区富士神社【駒込富士】この掛軸は三幅とも表具の仕様が同じで、同形の朱印(「官幣大社浅間神社久須志神社」印)が捺されていることから、御三幅(ごさんぷく)として使用されたと考えられる。富士講の祭壇で、中央に「御身抜(おみぬき)」、左に「小御嶽石尊大権現」…奥多摩町白髭神社当社の境内を画する石灰岩の絶壁は、断層面の大露顕である。高さは約30メートル、横幅約40メートルで、向かって右上から左下に走る擦痕が一面にみられる。断層の規模はあまり大きくないが、このように断層が大きく露出しているのは極めて稀で…杉並区久我山稲荷神社この石碑には、日本に亡命した朝鮮李王朝末期の政治家である金玉均が、小笠原で友好を結んだ、久我山出身の「小笠原の砂糖王」飯田作右衛門に頼まれて揮毫した漢文が刻まれている。 碑の上部に体は遠く離れていても心は同じという意味の「人…府中市熊野神社この古墳は本殿後方にあり、下段二段が方形、上段一段が円形の上円下方墳である。全国的にも希少な形で、これまでに6例しか確認されていない。築造時期は石室の形態や出土遺物の特徴から7世紀中頃から後半と考えられている。上円下方墳としては…島嶼・大島大宮神社当社を取り囲むように幹周90センチ以上の樹木が100本を超えて群生しています。最も多いのがスダジイで73本、順にイヌマキ、タブノキ、その他数はわずかですがスギ、クロマツなどで構成されています。中でもスダジイは、幹周3メートルを超…