ご社宝めぐり

東京の神社の大切な「ご社宝」をご紹介しています。

-

中野区多田神社【権現様】当神社幣殿に中野区内最大の絵馬が掲げられている(縦140センチ・横180センチ)。 画題は御祭神に関わる源氏ゆかりの「一の谷合戦」が描かれており、江戸期文化・文政のころのものといわれる。ほかにも大絵馬に特徴的な題材である「富…

-

青梅市武蔵御嶽神社武蔵御嶽神社本殿脇にある皇御孫命社(すめみまのみことしゃ)の前に猪像が置かれている。安山岩製で高さ約41センチ、前後の長さは約54センチ。元の像は平成8年の台風時に大破したので、現在の像は同11年に修復・復元したものである。皇御…

-

新宿区成子天神社【天神さま】「日本水準原点」が明治24年(1891)に現在の千代田区永田町一丁目に設置されたと同時に、同原点の変動監視のため都内及び近郊5ヵ所に原点を取り囲むように設置された一等水準点の一つ。当時の標高は36.2248メートルだった(明治2…

-

八王子市住吉神社琴平神社合社【宮尾神社】童謡「夕焼小焼」の作詞者、中村雨紅(うこう)は明治30年、当時の宮司の三男として当地で出生した。本名は高井宮吉。師範学校を卒業して、第二日暮里小学校に奉職後から、子どもの情操教育のために童話や童謡の執筆を始めた。大正8年、当時童…

-

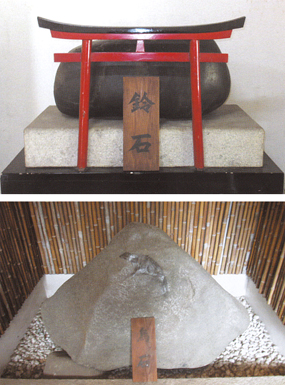

大田区磐井神社鈴石は、神功皇后が長門国豊浦の浜で見つけられた。そののち香椎宮に納められたが宇佐宮に移され、神告があって石川朝臣年足に授けられた。年足の孫豊人が、延暦年間(782〜806)に武蔵国守に任ぜられ、下着の際に神勅により当社に奉納した…

-

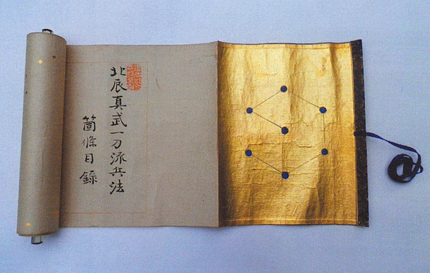

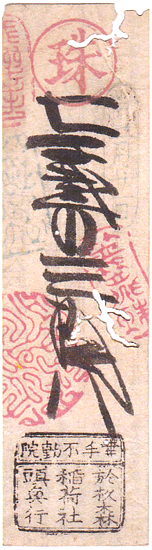

青梅市和田乃神社当社地の旧称和田村時代には、多摩川をはさんで何かと勢力争いがあり、その解決に鎮守である当社の神慮を仰ぐため、相撲を奉納してその勝敗により決めたものと思われる。現在の本殿…足立区大鷲神社【花畑おとりさま】この舞は江戸時代中期に始まったといわれ、かつては酉の日の神事として行われていた。「大獅子」「中獅子」という雄獅子と「かか獅子」という雌獅子の3頭が一組になり、これに御幣持と花笠衆4人、笛の奏者数名が加わって奉納される。獅子は腹に…青梅市金刀比羅神社寛政9年(1797)に建立された碑は、安山岩製、頂部が錐(すい)形、十二角の柱状で、頂部幅22.7センチ、台座上の高さは126.7センチである。 柱の一辺は幅6.1センチで十二面の角柱にし、それぞれの方角を示す十二支が漢字で…福生市熊川神社熊川神社本殿は、一間社流(いっけんしゃながれ)、見世棚造で、奥側の一間の身舎(もや)と手前側の向拝と呼ばれる二つの空間から構成されています。簡素な形式ですが、見世棚造の本殿としては大形のものです。その規模は、桁行(けたゆき/間口…渋谷区穏田神社「地球上のいかなる生物にも似ていないのが特徴」(永瀬嘉平『狛犬考』より引用)と表現されるように独特の風貌が目を引く。この狛大はもともと小松侯爵(元・小松宮)邸(現青山学院初等部のあたり)にあったもの。空襲によって全焼した神社を再…中野区氷川神社【江古田おひかわさま】この獅子舞は、毎年10月の当社祭礼に奉納される一人立(いちにんだち)三匹獅子舞で、三人の獅子役が笛・太鼓・ささらに合わせて踊る民俗芸能である。 当地の旧名主家に伝来する書物には、慶安2年(1649)に修験の僧・宥圓(ゆうえん…台東区境稲荷神社当神社の井戸は源義経とその従者が奥州へ向かう途中に弁慶が見つけ、一行ののどを潤したと伝えられ、『江戸志』など江戸時代の史料にも名水として記録がある。一時埋め戻されたが、昭和15年に再び掘り出され、昭和20年の東京大空襲などでは多…日野市八幡神社この像は本神社の奉安殿に安置されています。背部に建長2年(1250)の銘があり、作風からも鎌倉期の製作と認められます。 背銘には「真慈悲寺」の文字も見えます。真慈悲寺は『吾妻鏡』に登場する鎌倉幕府の祈祷寺で、百草周辺に存在し…足立区綾瀬稲荷神社【五兵衛さま】拝殿前にある狛犬は、落語家の三遊亭圓丈師匠が奉納したもので、落語狛犬と呼ばれている。平成12年に建立・奉納されたこの狛犬の特徴を列記すると、①座布団に座っている ②扇子と手拭と茶托がある ③背に紋がある ④尾が扇の形 ⑤阿吽では…墨田区白髭神社反りの少ない垂木の明神鳥居で、安永9年(1780)の刻銘がある。材質は花崗岩で、高さは約3.5メートル。 もとは一の鳥居であったが、大正12年に現在参道にある鳥居が寄進された際に、二の鳥居として参道の中ほどに移築され、さらに…板橋区天祖神社【神明様】明治維新の神仏分離令を契機に、神歌などの和歌のついたおみくじ「和歌みくじ」が多く神社で用いられるようになる。山口県の神職・宮本重胤(明治14年〜昭和34年)は、明治39年から機関誌『女子道』を発行し女性の地位向上・教化を行う一方…練馬区稲荷神社この絵馬は砂岩の一石製で、縦34センチ、横50センチ、厚さ8センチです。 裏上部に懸垂のための孔が開けられています。額縁をかたどった中に二匹の狐、宝珠が浮彫りされています。図柄内に「奉納 文久元年(1861)三月吉日 榎本氏…八王子市諏訪神社諏訪神社は、明治9年に諏訪・子之(ねの)権現・八幡の三社が合祀されたものである。これら三社の本殿からは、江戸時代中ごろから明治時代にかけての江戸の建築様式が、八王子周辺に伝わった様子をうかがうことができる。 これらの本殿の建…渋谷区代々木八幡宮昭和25年夏、國學院大學考古学資料室と地元の上原中学校の生徒たちによって神社の境内で発掘調査が行われ、多数の縄文時代の土器や石器が発見された。写真はほぼ完全な形で出土した土器で直径約40センチ。故意に胴部以下を打ち欠き底部を抜い…港区幸稲荷神社慶長年間より伝わる御祠石。由来は『増上寺観智国師夢に告あり、翌朝社頭に神拝の折、この石に腰を掛け誓約の事あり、この石に水を注ぎ心願する時はいかなる熱病もたちまち癒える』という。 また子どもの夜泣き等もただちに止むと言い伝えら…羽村市玉川神社【おすわさま】「北辰真武一刀流」は、神田於玉が池にあった千葉道場四天王の一人、小栗篤三郎を祖とする。この巻物の冒頭には、北極星(北辰)が万物の中心とする妙見信仰を基に、北斗七星図が描かれ、つい最近発見された坂本龍馬宛の許状でも形態は同様である…足立区稲荷神社当社は区内唯一の土蔵造りの本殿となっており、正面の扉の内側には「伊豆の長八」による鏝絵が描かれている。絵は夫婦の白狐で、向かって右扉に雄狐、左扉に雌狐が子狐を抱き、背後に稲穂が配されている。子狐を見る母狐の慈愛溢れる眼差し、優美…文京区根津神社【根津権現】徳川五代将軍綱吉自筆奉納の寿老人画である。七福神のひとつ、鹿をつれて描かれることが多く、長寿を恵む神仙とされる。文治政治をよくした綱吉らしくこの他にも絵をよく描いており、教養人としての一面を知ることができる。 嗣子のなかった…中央区椙森神社江戸時代には江戸・大坂・京都を中心に、幕府公認の「御免富(ごめんとみ)」(自社の維持・修復費用を得るための富興行)が各地の寺社境内で行われていました。 このうち当神社には天保7年(1836)に境内で興行された御免富の富札(縦…